Die Anforderungen steigen. Ob beim Heizen, in der Mobilität, bei der Ernährung oder in anderen Lebensbereichen: Allerorten wird erwartet, dass verantwortungsbewusst geübte Routinen hinterfragt werden. Die Einsicht wächst, dass dies überfordert und die damit verbundene Kommunikation geändert werden muss. Aus einem Verzichtsnarrativ sollte eine Geschichte der Chancen werden, wenn die Transformation gelingen soll. Doch ist eine solche Umstellung am Ende der richtige Weg? Und wo befinden sich die Bürgerinnen und Bürger auf diesem Transformationspfad aktuell? Es sei die These erlaubt, dass viele der einschlägigen empirischen Bestandsaufnahmen die vorhandene Bereitschaft überschätzen, sei es aus Selektivität oder sozialer Erwünschtheit bei Befragten wie Forschenden. Und sind vermeintlich bewährte Operationalisierungen wirklich belastbar? Diese Fragen beschäftigen uns bei infas fast natürlicherweise. Eine fertige Lösung haben wir bisher nicht. Aber wir probieren das eine oder andere, auch mit Eigenmitteln. In diesem Beitrag soll ein begrenzter, robuster Eigenversuch einer quantitativen Messung mit aufschlussreichen Ergebnissen zur Diskussion gestellt werden.

Manchmal ist das Einfache besser. Daher fragten wir im Februar 2022, noch in der inzwischen überwundenen Coronaphase, in unserer eigenen laufenden Mehrthemenstudie auf Grundlage einer Dual-Frame-Zufallsstichprobe 1.015 Bürgerinnen und Bürger ganz direkt, wie umweltbewusst sie sich einschätzen. Zur Verfügung stand eine 10er-Skala von „gar nicht“ bis „sehr umweltbewusst“. Glatte 10 Prozent greifen zur „10“ und rund 30 Prozent wählen eine 8 oder 9. So sehen sich bei dieser Frage etwa 40 Prozent relativ stark umweltbewusst. Dagegen stufen sich selbst nur 3 Prozent der Befragten mit einer 1, 2 oder 3 ein.

Aufschlussreich ist, dass sich dieses Ergebnis nur wenig nach Bildungs- oder sozial-ökonomischen Lagemerkmalen unterscheidet, aber deutlich aufsteigend nach Altersgruppen. Dazu stellt verschiedener Segmente dar. Mit dieser Beobachtung tritt bereits ein wesentliches Ergebnis ins Licht: Die üblichen Verdächtigen unter den sozio-strukturellen Merkmalen liefern hier kaum Erklärungen. Es ist eher eine Frage der Generation. Dabei ist es keineswegs so, dass die Jüngeren orientierter und besorgter wären, ganz im Gegenteil. Vor dem Hintergrund der eher identischen Ergebnisse entlang „harter“ Merkmale ist zu vermuten, dass Persönlichkeits- und Wissensmerkmale, die hier nicht erhoben wurden, mit in die Reihe potenzieller Erklärungsfaktoren gehören – und künftig in umfassende Erhebungen aufgenommen werden sollten.

Wie steht es um das Bemühen, selbst umweltverträglicher zu leben?

Mit dem Fokus „Transformation“ ist die zweite Frage unseres Programms noch spannender als die Selbstverortung in Sachen Umweltbewusstsein. Wir wollten von den befragten Personen auf einer 5er-Skala wissen, wie sehr sie sich damit auseinandersetzen, persönlich umweltbewusster zu leben. Glaubt man der subjektiven Einschätzung, beschäftigt dies rund ein Fünftel der Bevölkerung in ausgesprochenem Maß. Dieses Fünftel greift zu der höchsten Einstufung „sehr stark“. Immerhin ein Drittel folgt ihm knapp nur eine Stufe tiefer. Die übrigen rund 50 Prozent sehen sich eher auf der Negativseite, also den unteren drei Einstufungen.

Dies ist ein relevantes Ergebnis. Zugespitzt formuliert gibt jede zweite Person an, sich bisher mit dieser Frage kaum oder gar nicht befasst zu haben. Und auch hier gilt die schon konstatierte Beobachtung: Entlang der klassischen Unterscheidungsmerkmale hinsichtlich Bildung oder Aspekten der strukturellen Lebenslage zeigen sich kaum Unterschiede. Etwas erklärungskräftiger als beim Umweltbewusstsein sind in diesem Zusammenhang allerdings ökonomische Merkmale. Je besser die diesbezügliche Situation einer befragten Person aussieht, desto zurückhaltender fällt die Antwort aus. Am ehesten differenziert erneut die Unterscheidung nach Altersgruppen beziehungsweise Kohorten. Je älter, desto mehr beschäftigt die Frage des eigenen umweltverträglichen Verhaltens.

Diese beiden möglicherweise gegenläufigen bivariaten Zusammenhänge – in der Regel korreliert das Alter gleichgerichtet mit der ökonomischen Situation – verlangen nach einer multivariaten Absicherung. Einen solchen Versuch haben wir hier wie bereits in der Umweltbewusstseinsstudie 2020 vorgenommen. Für eine detaillierte Ergebnisdarstellung ist an dieser Stelle nicht genug Raum vorhanden. Aber den statistisch Bewanderten hilft die Angabe, dass der Erklärungsfaktor r2 für das klassische Bündel Bildung, sozialer und ökonomischer Status einschließlich Alter und Geschlecht bei verschiedensten Modellen nur im Bereich von 0,2 bis etwas unter 0,3 liegt. Vereinfacht formuliert heißt dies, dass schwache bis mittlere Zusammenhänge bestehen, die zudem oft nicht linear sind, aber weitere Faktoren unter Umständen mehr Erklärungskraft haben. Dabei kommen, nach unserer These, erneut Persönlichkeitsmerkmale, eigene Betroffenheit und Erfahrungen ins Spiel. So haben wir etwa in der Umweltbewusstseinsstudie 2020 zeigen können, dass Wissen und Aufmerksamkeit bezogen auf die Situation im direkten eigenen Lebensumfeld durchaus eine erklärende Kraft haben. Natürlich kann die Kausalität dieses Zusammenhangs in beide Richtungen bestehen. Trotzdem ergibt sich ein Indiz für weitere Erklärungen, denen nachgegangen werden sollte.

Selbsteinschätzung und Auseinandersetzung kombiniert: Noch ein weiter Weg zur Transformation?

Doch zurück zu beiden Einstiegsfragen, denn sie erlauben weitere Einblicke. Werden die Antworten auf beide Fragen – zur Selbsteinschätzung und dem Ausmaß der Auseinandersetzung – miteinander kombiniert, ergibt sich eine Vierfeldertafel. Sie zeigt, wie viele Befragte sich in beiden oder nur einer der Dimensionen hoch oder niedrig einstufen. Sowohl das eigene Umweltbewusstsein wie auch die eigene aktive Auseinandersetzung mit diesem Thema sehen 46 Prozent der Befragten als gegeben an. Sie stufen sich jeweils hoch ein. Dem liegen 20 Prozent gegenüber, die zweifach zurückhaltend sind. Sie gestehen in beiden Fällen ein, dies nicht zu praktizieren. Dazwischen liegt nur der aus den verbleibenden Gruppen zusammengefasste Anteil von ziemlich genau einem Drittel der Befragten.

Wird diese Verteilung als sehr einfacher Transformationsindikator interpretiert, zeigen die Zahlen, dass ein Fünftel der Bevölkerung in der Transformationswelt noch nicht und ein Drittel nur teilweise angekommen ist. Für rund die Hälfte sieht es dagegen stimmiger aus. Wenn unterstellt wird, dass selbst in dieser Hälfte im Handeln nicht alles „grün“ ist und zudem Abstriche aufgrund einer hohen sozialen Erwünschtheit vorzunehmen sind, bleibt viel zu tun. Mehr als jeder zweiten befragten Person fehlen Bewusstsein oder Bereitschaft. Weder im Geschlecht noch in anderen Merkmalen, außer dem Alter, zeigen sich merkliche Unterschiede. Selbst angesichts individuell mehr und mehr spürbarer Umweltveränderungen ist die Transformation also für viele eine große Hürde.

Wie sieht es in konkreten Handlungsfeldern aus?

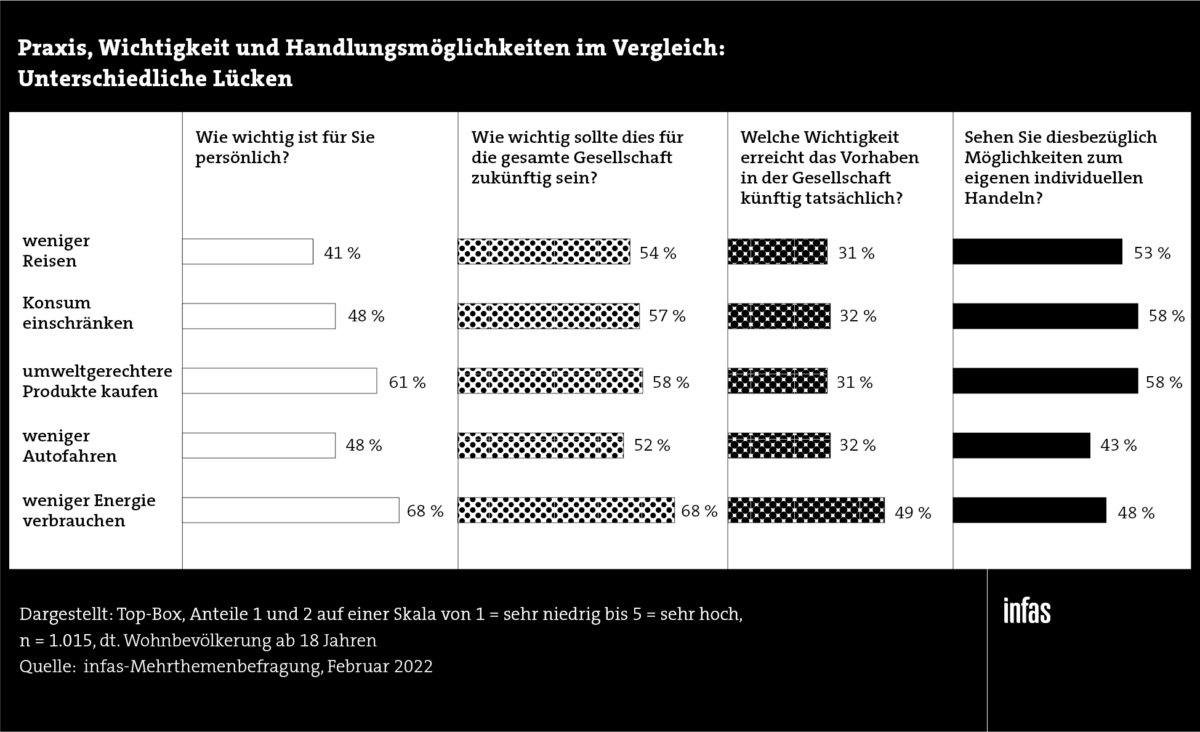

Die bisher vorgestellten Ergebnisse betrachten das große Ganze aus der Vogelperspektive. Für einen genaueren Blick ist jedoch eine Differenzierung nach verschiedenen Handlungsfeldern unverzichtbar. Für fünf zentrale Felder wurde vierstufig nachgefragt. Beispielhaft wollten wir für jedes Handlungsfeld wissen,

- wie wichtig ein Aspekt für die jeweils befragte Person in ihrer Praxis ist,

- wie wichtig der Aspekt für die gesamte Gesellschaft zukünftig sein sollte,

- welche Wichtigkeit er möglicherweise tatsächlich erreicht

- und schließlich, welche tatsächlichen Möglichkeiten zum eigenen individuellen Handeln bereits heute gesehen werden.

In der folgenden Abbildung sind sogenannte TopBox-Anteile – die beiden höchsten Zustimmungsstufen einer 5er-Skala – dargestellt und für alle vier Dimensionen und fünf Handlungsfelder verglichen. Die höchste persönliche Wichtigkeit erreicht mit 68 Prozent die Absicht, den eigenen Energieverbrauch zu reduzieren, gefolgt von dem Vorhaben, mehr umweltgerechtere Produkte zu kaufen (61 Prozent). Die anderen Bereiche liegen in diesem Wichtigkeitsranking unter der 50-Prozent-Marke. 48 Prozent sind es für weniger Autofahrten ebenso wie für den anspruchsvollen Plan, den persönlichen Konsum generell einzuschränken. An letzter Stelle rangiert der Verzicht auf Reisen und Mobilität, für den in der TopBox nur 41 Prozent erzielt werden.

Kurz gefasst zeigt sich wenig überraschend eine geringere Popularität von echten Einschränkungen im alltäglichen Leben. Bei diesen Aspekten klaffen größere Abstände oder Lücken zu dem „Soll“, also der Frage, wie wichtig dies für alle künftig sein sollte. Bei dem verhältnismäßig wenig beliebten Reiseverzicht sind dies 13 Prozentpunkte, in der allgemeinen Konsumeinschränkung immerhin 9. Bei den weiteren eher unspezifischen Feldern gehen dagegen persönliche Wichtigkeit und Soll zumindest im Mittel über alle Befragten bereits Hand in Hand.

Dies verändert sich deutlich, wenn der Blick auf die realistische Einschätzung einer tatsächlichen Entwicklung oder auf die eigenen Möglichkeiten zum Handeln gerichtet wird. Die tatsächlichen Erwartungen liegen durchweg unter den Ist- oder Soll-Wichtigkeiten. Differenzierter fällt das Bild für die gegenwärtig erkannten individuellen Möglichkeiten aus: Schwer fallen die Reduktion des Energieverbrauchs und der Autoverzicht. Auch werden mitunter eingestandene vorhandene Möglichkeiten nicht genutzt. Dies gilt nach den eigenen indirekten Bekenntnissen für die Reise- und Konsumeinschränkungen. Dort sehen die Befragten mehr Möglichkeiten für Veränderungen, als es sich in der aktuellen individuellen Handlungsagenda widerspiegelt. Dort, wo der eigene Lebensstandard leiden könnte, fallen viele Befragte hinter die eingestandenen Möglichkeiten zurück.

Und erneut gilt selbst bei einer genaueren multivariaten Analyse, dass diese Muster trotz einiger Unterschiede im Detail eher individuell und weniger strukturell geprägt sind. Eine Ausnahme stellt in Sachen Verzicht die Differenzierung nach dem ökonomischen Haushaltsstatus dar. Aus diesem Blickwinkel zeigt sich, dass Reduktionsoptionen unter schlecht situierten Befragten weniger realistisch sind – verständlich angesichts eines in dieser Gruppe vergleichsweise geringeren Ist-Konsums. Umso entscheidender wird es künftig, die Spielräume in den Segmenten der besser Situierten auszuschöpfen.

Erforderliche Strategien sind hierfür zumindest teilweise noch zu entwickeln – und in ihrer Wirkung empirisch vielfältig zu messen. Eine genauere empirische Beobachtung wäre an dieser Stelle angeraten. Die dargestellten Selbstauskünfte können nur eine Annäherung sein. Sie müssten differenziert und durch systematische Beobachtungen ergänzt werden. Dazu bieten sich Tagebücher und passive Messungen über einen längeren Zeitraum an – etwa zu Konsum oder Mobilitätsgewohnheiten sowie grundsätzlichen Investitionsentscheidungen in einem durch „Transformationsunsicherheit“ geprägten Handlungsrahmen –, die mit Einstellungsbefragungen verknüpft sind.

Individuell oder per staatlicher Leitplanke – welche Verantwortung wird gesehen?

Gerade vor dem Hintergrund der Handlungsspielräume und Strategien wollten wir erfahren, ob es aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger auf das individuelle Handeln ankommt oder aber Weichenstellungen von staatlicher oder wirtschaftlicher Seite als chancenreicher angesehen werden. Das Ergebnis ist eindeutig uneindeutig. Jeweils gut vier von zehn Befragten entscheiden sich für eine der Optionen. Befragte in der „unteren“ sozio-ökonomischen Hälfte tendieren eher zu der individuellen und diejenigen in der „oberen“ Hälfte eher zu der „staatlichen“ Maßnahmenseite. Es fällt auf, je besser die individuelle Lebenslage, desto eher die Skepsis oder desto größer die Bereitschaft, aus eigener Kraft in Sachen Konsum etwas zurückzutreten, wenn gleichzeitig die Alternative regulativer Leitplanken in den Raum gestellt wird.

Was hilft – wie werden ausgewählte konkrete Ansatzpunkte bewertet?

Beide zur Wahl gestellten Eingriffe können in Erfolg wie Misserfolg an bestimmte Voraussetzungen gebunden sein. Daher haben wir auch vier Forderungen oder Bedingungen zur Bewertung vorgegeben, die das Transformieren erleichtern. Gefragt wurde jeweils nach deren Wichtigkeit.

Ein Informationsplus bezogen auf Umweltschädlichkeit wird von 72 Prozent der Befragten für (sehr) wichtig gehalten. An zweiter Stelle folgen kostengünstige umweltgerechtere Produkte oder Angebote. Sie erreichen einen Wichtigkeitswert von 70 Prozent. Mit 57 Prozent wird einem höheren persönlichen Einkommen etwas weniger Anschubkraft beigemessen, um sich individuell mehr Umweltorientierung leisten zu können. Vergleichsweise „nur“ 50 Prozent sehen mehr gesetzliche Vorschriften und Verbote bestimmter Produkte als Voraussetzung.

Über alle Gruppen hinweg ist sich die Bevölkerung einig im Ruf nach mehr Information und Kennzeichnung bezogen auf schädliche Produkte. Ein höheres Einkommen sehen Jüngere und Personen aus weniger wohlhabenden Segmenten öfter als Voraussetzung an als ihre Gegenüber am anderen Ende der Wohlstandsskala. Erweiterte gesetzliche Vorschriften werden in allen Gruppen unterschiedlich bewertet, sodass sich Befürworterinnen und Befürworter sowie Gegnerinnen und Gegner solcher Interventionen in etwa gleichgewichtig verteilen.

Was bleibt – methodisch und inhaltlich?

Der geschilderte Versuch belegt, dass ein Plus an Umweltorientierung und die Bereitschaft, geübte Routinen in verschiedenen Lebensbereichen auf den individuellen oder kollektiven Prüfstand zu stellen, noch immer nicht mehrheitsfähig sind – trotz eines selbst attestierten hohen Umweltbewusstseins. Lager und Bereitschaften teilen sich oft im Bereich der 50-Prozent-Linie. Zwar schlägt das Pendel, vor allem bei Jüngeren, im Zweifel in Richtung einer wachsenden umweltorientierten Praxis, dennoch zeigt sich eine gewisse Polarisierung relativ großer Lager.

Es besteht Investitionsbedarf in die Kommunikation, das Wissen, das individuelle Handeln und auch die Regulierung und deren empirischer Begleitung als Element der Erfolgskontrolle und Ideengeber. Ein Verzichtsnarrativ stößt hierbei auf mehr Hemmnisse als positive Anreize. Zudem werden ökonomische Ängste erkennbar. Sie können als Teil einer möglichen Überforderung interpretiert werden. Dies belegen auch die dargestellten ausgeprägten Forderungen nach besseren Voraussetzungen und Hilfestellungen.

Methodisch ist die thematische Mehrschichtigkeit in der Operationalisierung vielversprechend. Sie kann in künftigen Erhebungen vorangetrieben werden. Auch konkretere, langfristig angelegte Verhaltensbeobachtungen und objektive Messungen gehören in diese Reihe. Nach unserem Eindruck sind die beispielhaft gewählten, recht robusten, nicht ideologisierten und nicht mehrdimensionalen Aussagen und Bewertungen als ein Ausgangspunkt in dieser oder weiterentwickelter Form unbedingt zu empfehlen.

Auch sollte das Augenmerk auf die Stichprobe gelegt werden. Wir haben hier den Weg der Dual-Frame-Stichprobe und damit einer echten Zufallsauswahl gewählt. Oft unterschätzt sind soziale Erwünschtheitseffekte, die jede Erhebung anfälliger für themenbezogene Selektivität werden lassen. Wird dieser Umstand missachtet und ihm methodisch nicht Rechnung getragen, sind unzuverlässige Ergebnisse die Folge.

Schicksalhaft wird es, wenn auf Basis unzureichender Stichproben oder nicht optimaler Operationalisierungen falsche Schlussfolgerungen gezogen werden, auch wenn diese eingängig sein mögen oder den eigenen Hoffnungen entsprechen. Im Transformationsprozess zeigt sich dies in einer zu großen falschen Unbekümmertheit. Angesichts absehbarer Zumutungen ist eine inhaltlich und methodisch belastbare sozialwissenschaftliche Transformationsforschung angezeigter denn je.

Dieser Beitrag ist in aktuellen Lagemaß erschienen (zum Magazin)

Zum Weiterlesen

Belz, J., Follmer, R., Hölscher, J., Stieß, I., Sunderer, G., Birzle-Harder, B. (2022): Umweltbewusstsein in Deutschland 2020. Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. Hrsg.: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) und Umweltbundesamt (UBA). Berlin, Dessau-Roßlau

Wolf, I. u. a. (2023): Soziales Nachhaltigkeitsbarometer.